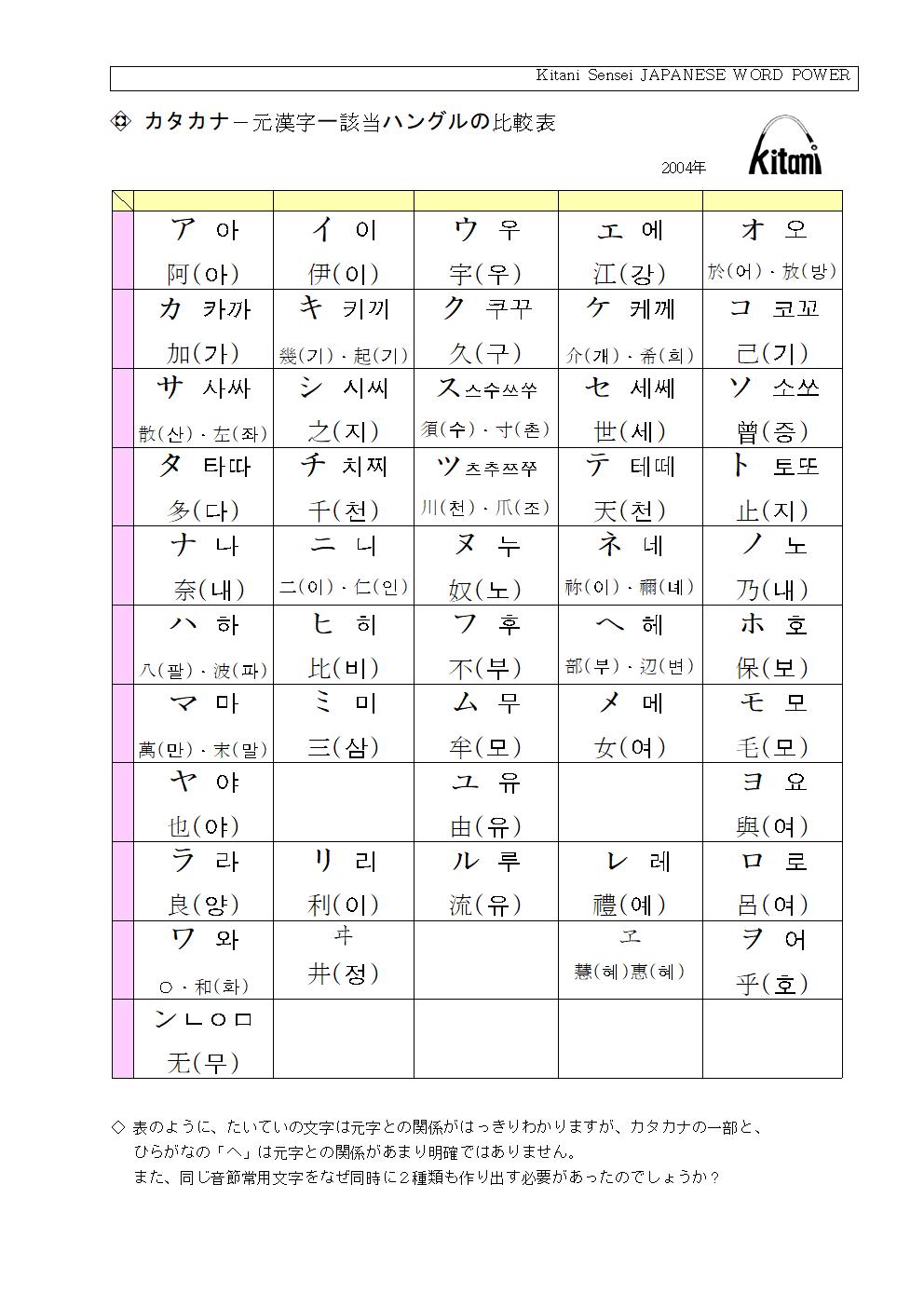

◎なぜ、ひらがなとカタカナがあるのか? このあたりのことを、SFチックな夢想を交えて少々考えてみたいと思います。 カタカナは、平安時代初期の天平勝宝年間(西曆749-756年)に、吉備眞吉備が50音図と共に選定したと伝えられています。 しかしこれはあくまでも伝承で、実際には当時の多くの学者が協力して選定したと思われます。 そして「片仮名」という呼び名は、漢字の一部を取って作ったため、「片方だけの仮名(仮の文字あるいは借りた文字)」からきているとされています。 カタカナは、漢文を訓読するための補助文字として作られた文字で、原則として漢字と一緖に使用され、カタカナだけで文章が書かれることはありませんでした。 そして、当時の日本では漢文を公式記録用の文字体系として用いていましたから、カタカナも公式補助文字として位置づけられ、主として公式の文章や学問的な堅い內容の文章に用いられました。 現在で..